Regenbögen gehören zu den schönsten und buntesten Naturphänomenen, die der Himmel zu bieten hat. Wahrscheinlich jeder kennt den farbenfroh leuchtenden Lichtbogen, der sich scheinbar über den gesamten Horizont spannt. Doch wie genau entsteht ein Regenbogen, welche physikalischen Grundlagen liegen ihm zugrunde?

Ein Regenbogen entsteht durch die Wechselwirkung von Sonnenlicht mit Wassertropfen in der Atmosphäre. Damit ein Regenbogen sichtbar wird, müssen drei Bedingungen erfüllt sein: Es muss regnen, gleichzeitig muss die Sonne scheinen, und der Beobachter muss mit dem Rücken zur Sonne stehen.

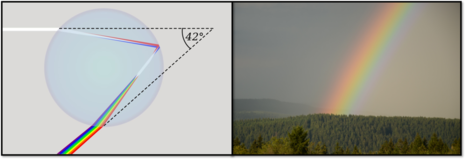

Das Sonnenlicht besteht aus elektromagnetischen Wellen unterschiedlicher Wellenlänge. Da normalerweise die unterschiedlichen Wellenlängen alle gleichzeitig aufeinandertreffen erscheint das Sonnenlicht für uns weiß. Trifft dieses Licht auf einen Regentropfen, so wird es gebrochen, also in seiner Richtung verändert, und gleichzeitig in seine spektralen Farben zerlegt. Dieser Prozess beginnt beim Eintritt des Lichts in den Tropfen: Die Lichtstrahlen werden an der Tropfenoberfläche gebrochen, im Inneren reflektiert und beim Austritt erneut gebrochen. Durch diese zweifache Brechung und einmalige Reflexion wird das Licht in verschiedene Farben aufgefächert und zurück in Richtung des Beobachters geworfen. Der Regenbogen erscheint als Bogen mit einem Winkel von etwa 42 Grad (für rotes Licht) relativ zur Richtung der einfallenden Sonnenstrahlen. Diese Konstanz wird durch die Geometrie der Lichtstreuung im Tropfen bestimmt und ist dabei unabhängig vom Standpunkt des Beobachters.

Trotzdem kann die Form des Regenbogens vom vertikalen Standort des Beobachters variieren. Befindet sich der Beobachter in einer höheren Position – beispielsweise auf einem Hügel oder in einem Flugzeug – kann der Regenbogen als vollständiger Kreis erscheinen. In normalen Bedingungen, bei denen der Horizont die untere Hälfte des Regenbogens verdeckt, sieht der Beobachter nur einen Halbkreis oder Bogen. Zudem ändert sich die Größe des Regenbogens in Abhängigkeit zum Sonnenstand. Bei niedrigem Sonnenstand steht der Regenbogen hoch am Himmel und erscheint groß, weil der gegenüberliegende Winkel von einem tief stehenden Sonnenpunkt ausgeht. Bei hohem Sonnenstand, also im Sommer zur Mittags- oder Nachmittagszeit, ist der Regenbogen eher flacher und näher am Horizont, da der zugehörige geometrische Winkel unter den Horizont fällt.

Ein typischer Regenbogen zeigt die Farben in folgender Reihenfolge (von außen nach innen): Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett – also das Spektrum sichtbaren Lichts. Diese Reihenfolge ergibt sich aus der wellenlängenabhängigen Brechung: Kurzwelliges Licht (z.B. Blau und Violett) wird stärker gebrochen als langwelliges (z.B. Rot). Dadurch erscheinen die verschiedenen Farben in unterschiedlichen Winkeln zur einfallenden Sonnenstrahlung. Für den Hauptregenbogen liegt der Winkel des rückgestreuten roten Lichts wie schon erwähnt bei etwa 42 Grad zur ursprünglichen Sonnenrichtung.

Die Intensität und Schärfe der Farben in einem Regenbogen hängen stark von der Größe der Regentropfen ab. Große Tropfen (etwa mit einem Durchmesser von 1–2 mm) erzeugen kräftigere, klar abgegrenzte Farben, da sie das Licht kohärenter brechen und reflektieren. Kleine Tröpfchen hingegen (unter 0,5 mm) lassen die Farben ineinander verlaufen, wodurch der Regenbogen eher milchig oder unscharf erscheint. In sehr feinem Sprühregen oder Nebel kann es sogar sein, dass kaum noch Farben sichtbar sind – ein Effekt, der beim sogenannten Nebelbogen besonders deutlich wird.

Manchmal lässt sich außerhalb des Hauptregenbogens ein zweiter, schwächerer Bogen erkennen – der sogenannte sekundäre Regenbogen oder Nebenregenbogen. Dieser entsteht durch zwei statt einer inneren Reflexion im Regentropfen. Dabei kehrt sich die Farbreihenfolge um: Beim nebenregenbogen liegt Rot innen und Violett außen. Der Nebenregenbogen ist zudem breiter und deutlich lichtschwächer, da durch die zusätzliche Reflexion mehr Licht im Tropfen verloren geht. Zwischen primären und sekundären Regenbögen liegt der sogenannte „Alexandersche Dunkelstreifen“, benannt nach Alexander von Aphrodisias, der diese Erscheinung bereits im 2. Jahrhundert beschrieb. Dieser Bereich erscheint dunkler, da dort weniger Licht aus den Regentropfen reflektiert wird. Theoretisch gibt es auch noch Regenbögen, bei denen das Licht im Wassertropfen dreimal reflektiert wird. In der Natur wurde das aber bisher nicht beobachtet, da die Lichtintensität zu gering ist.

Ein eher selten beobachtbares Phänomen ist der Mondregenbogen oder seleneische Regenbogen. Dabei handelt es sich um einen Regenbogen, der durch das Licht des Mondes statt der Sonne erzeugt wird. Da das Licht des Mondes wesentlich schwächer ist als Sonnenlicht, erscheint ein Mondregenbogen meist weißlich oder nur schwach farbig – die Lichtintensität reicht oft nicht aus, um das volle Farbspektrum für das menschliche Auge sichtbar zu machen. Mondregenbögen treten nur bei Vollmond (oder fast Vollmond) auf und erfordern eine ähnliche Geometrie wie Sonnenregenbögen: Regen auf der gegenüberliegenden Seite und einen klaren Himmel in Richtung des Mondes.

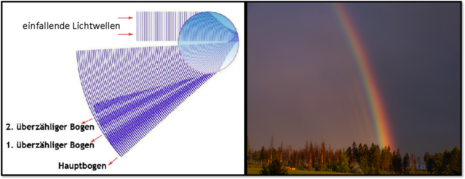

Ein weiteres Phänomen ist der Interferenzbogen oder auch „Supernumerary Bows“ genannt. Bei der Brechung des Lichts im Tropfen werden die Strahlen nicht nur in ihre Spektralfarben zerlegt, es finden zudem auch Phasenverschiebungen von Lichtstrahlen gleicher Wellenlänge statt. Bei der Überlagerung der Lichtwellen entstehen Interferenzeffekte. Sie erscheinen als feine, zusätzliche Farbbänder innerhalb des Hauptregenbogens, meist in Rosa- und Türkistönen. Die Entstehung von Interferenzbögen ist dabei auch von der Tröpfchengröße abhängig. Zum einen dürfen die Regentropfen nicht zu groß sein, zum anderen auch nicht zu klein. Am idealsten sind Tropfendurchmesser von 0,4 bis 0,6 mm.

Noch seltener als den Interferenzbogen sieht man den Zwillingsregenbogen. Beim Zwillingsregenbogen gibt es zwei Hauptregenbögen, die fast parallel nebeneinander erscheinen bei gleicher Farbreihenfolge. Es handelt sich also nicht um einen Nebenbogen mit einer Umkehr der Farbfolge. Ursache ist eine Mischung unterschiedlich großer Regentropfen entlang der Sichtlinie. Das tritt beispielsweise auf, wenn zwei unterschiedlich intensive Regenschauer aufeinander treffen. Lichtstrahlen aus großen und kleinen Tropfen werden leicht unterschiedlich abgelenkt (der exakte Winkel ist abhängig von der Tropfengröße), was zur Aufspaltung des Hauptbogens in zwei scheinbar parallele Bögen führen kann.

Wer sich jetzt nach all dem Gerede noch auf die Suche nach dem Schatz am Ende des Regenbogens machen möchte, dem sei nochmal der erste Abschnitt des Artikels ins Gedächtnis gerufen. Der Regenbogen ist unabhängig vom Standpunkt des Beobachters und bewegt sich daher mit dem Beobachter mit. Das Ende des Regenbogens kann also nie erreicht werden. Aber manchmal ist ein Spaziergang im Freien mit Blick auf eine bunt leuchtende „Einhornrutsche“ ja vielleicht selbst schon Gold wert.

M.Sc. Sonja Stöckle

Deutscher Wetterdienst

Vorhersage- und Beratungszentrale

Offenbach, den 27.05.2025

Copyright (c) Deutscher Wetterdienst