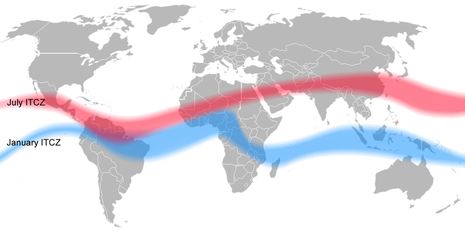

Der indische Monsun ist der größte der Welt und wird daher oftmals einfach Monsun genannt. Den Monsun gibt es aber auch über anderen Erdteilen. Zum Beispiel von Japan bis nach Südchina, den sogenannten Ostasiatischen Monsun, dieser wurde 2021 in einem Thema des Tages behandelt (https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2021/4/20.html). Der Begriff Monsun bezeichnet anders als häufig angenommen nicht teils heftige Niederschläge, sondern ein jahreszeitliches Windsystem. Der Monsun wirkt dabei als Ausgleichsmechanismus auf unterschiedliche Temperaturen zwischen verschiedenen Breiten. Ein wichtiger Treiber ist dabei der wandernde Zenitstand der Sonne im Laufe des Jahres. Dort, wo die Sonne im Zenit steht, wird die Oberfläche am stärksten erwärmt. Landmassen erwärmen sich dabei aufgrund ihrer geringeren Wärmekapazität schneller als Ozeane. Im Bereich der stärksten Erwärmung entstehen Hitzetiefs, diese reichen als mehr oder weniger gut ausgeprägte Rinne einmal um den Globus. Diese Tiefdruckrinne wird innertropische Konvergenz (ITCZ) genannt. Die ITCZ verläuft im Nordsommer nördlicher als im Südsommer (Abbildung 1). Die ITCZ liegt nicht schnurgerade an einem Breitengrad entlang, sondern mäandriert mehr oder weniger durch die angesprochene unterschiedliche Erwärmung von Wasser- und Landmassen. Durch die Landmassen über Asien wird sie im Sommer relativ weit nach Norden gelenkt. Der räumliche Unterschied zwischen Sommer- und Winter-ITZC ist dort besonders groß.

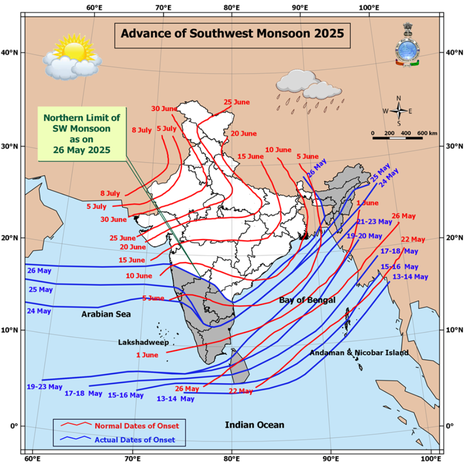

Zu den Teilen des Monsuns, die eine besonders große Distanz zwischen Winter- und Sommerposition haben, gehört der indische Monsun. Den Indischen Subkontinent im Südosten erreicht der Monsun im Mittel Ende Mai, bis er dann zur indisch-pakistanischen Grenze im Nordwesten vorankommt, ist für gewöhnlich Anfang Juli. Dieses Jahr kam der Monsun und damit der Wetterwechsel von Trockenheit sowie großer Hitze hin zu schwülheißem Wetter mit teils großen Regenmengen im Süden Indiens früher an als üblich. Rund zwei bis drei Wochen früher als im Mittel begann die Regenzeit im Süden Indiens (Abbildung 2).

Vorlaufend zur feuchten Luft finden die Temperaturen über dem Nordwesten Indiens und Pakistans gerade ihr Jahresmaximum. Die Höchstwerte erreichen dort in tiefen Lagen über 45 Grad und die Tiefsttemperaturen liegen zum Teil bei über 30 Grad. In den vergangenen Tagen wurden dort neue Mairekorde bezüglich der Höchst- und Tiefstwerte aufgestellt. In der Mitte und im Süden Indiens sind die Temperaturen zwar "gemäßigter", dafür ist die Luftfeuchtigkeit enorm. Die Taupunkte liegen dort zwischen 22 und 28 Grad. Zum Vergleich: In Deutschland werden Taupunkte um 20 Grad im Sommer selten und meist nur für wenige Stunden erreicht.

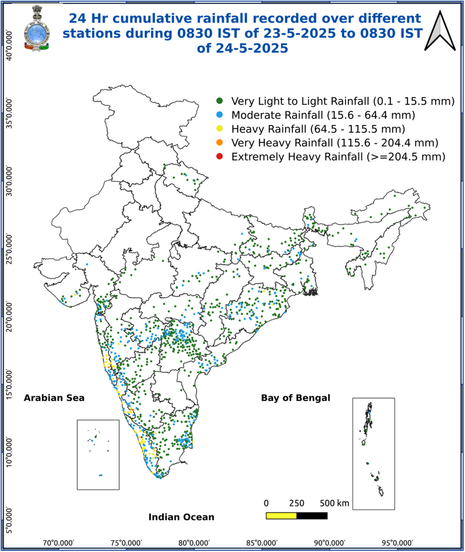

Besonders an der Westküste Indiens kommt es seit einigen Tagen zu kräftigen Regenfällen. Regional fallen dort um 100 Liter pro Quadratmeter (l/m²) in 24 Stunden vom Himmel. Diese Mengen entsprächen nach den Kriterien des Deutschen Wetterdienstes extremem Unwetter, der höchsten Warnkategorie. Zugegeben der Vergleich hinkt, sind doch die Schwellenwerte in Deutschland auf ein gemäßigtes Klima ausgelegt und nicht auf tropisches wie in Indien. Dies kann man auch gut anhand der Karte des indischen Wetterdienstes für die 24-stündigen Niederschlagsmengen erkennen. 60 l/m² sind dort noch "moderate rain" und 100 l/m² entsprechen "heavy rain", darüber befinden sich aber noch zwei weitere Niederschlagskategorien mit höheren Schwellwerten (Abbildung 3).

Das frühe nördliche Vorankommen spricht zwar dafür, dass auch der Norden Indiens früher als üblich vom Monsun erfasst wird, eine zwingende Folge ist das aber nicht. Die nördliche Ausdehnung des Monsuns könnte auch eine "Pause" über den mittleren Landesteilen Indiens einlegen. Zumindest im Hinblick auf schadensträchtige Regenmengen steht der Monsun in den kommenden Wochen in der Vorhersage- und Beratungszentrale (VBZ) des Deutschen Wetterdienstes als ein kleiner Teilaspekt der Aufgaben unter Beobachtung. Siehe dazu das Thema des Tages vom 14.05.2025 (https://www.dwd.de/DE/wetter/thema_des_tages/2025/5/14.html) unter dem Absatz "Warnproduktion", das die verschiedenen Dienste und ihre Aufgaben in der VBZ beleuchtet.